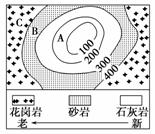

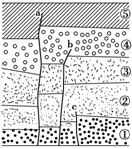

读地层剖面示意图,回答问题。

沉积地层剖面以及其中的断层、褶皱等各种地质现象,就像一本地质历史教科书,记录了地壳发展、演化过程中发生的一系列事件,是我们了解地壳发展演化的窗口。

7.已知石灰岩、页岩、砂岩分别是深海、浅海、河湖沉积的产物。根据该地层剖面岩层顺序,说明C 层所处的海陆环境,并逐层分析从E 层到G层海平面升降的变化过程。

。

8.剖面图显示,该地区地层曾经发生过褶皱。据图分析,该地区褶皱发生在哪一地层形成以后,哪一地层形成以前?(以字母指代地层)

。

9.比较断层M的左右两侧地层,写出左侧缺失的地层。(写出字母)

10.据图判断断层M与地层O形成的先后关系。

11.根据该地层剖面,归纳该地区地壳演化过程中内外力地质作用的各种表现。

内力作用表现:

外力作用表现:

答案

【思路点拨】解答本题时应把握关键点是:

(1)准确提取材料所给信息,结合图例,分析三种不同沉积岩的形成环境。

(2)地层形成先后顺序的判断方法:褶皱形成前后看岩层是否弯曲,岩层弯曲说明发生在褶皱之前,岩层连续说明发生在褶皱之后;断层形成先后,看该地层是断裂或连续,如断裂说明发生在断层之前,如连续说明发生在断层之后。

(3)识记内外力作用的表现,地壳运动是主要的内力作用,可分为褶皱和断层。外力作用主要表现为外力的风化侵蚀、岩层的沉积等过程。

【精讲精析】第7题,根据图例,可判断C层为砂岩,砂岩是河湖沉积的产物,故所处环境为陆地环境。E层为石灰岩,形成于深海,F层为砂岩,形成于陆地环境,说明从E层到F层发生了下降运动;G层为页岩,形成于浅海环境,说明从F层到G层海平面上升。第8题,图中显示,N层及其以上岩层未发生弯曲,N层以下岩层发生了弯曲,说明褶皱形成于K地层形成后,N地层形成前。第9题,对比图示,可以看出断层M的左侧与右侧相比缺失了H、I、J、K四个地层。第10题,地层O发生了断裂,说明发生在断层之前。第11题,图示信息显示该地区地层发生了升降运动,形成了褶皱、断层,褶皱的顶部被外力侵蚀,使得断层左侧地层缺失。这些运动中,褶皱、断层、地壳的升降运动发生于地球内部,属于内力作用,沉积岩的形成、地层被侵蚀甚至缺失属于外力作用。

【参考答案】

7. C层表示所处为陆地环境;从E层到F层海平面下降;从F层到G层海平面上升。

8.褶皱发生在K地层形成后,N地层形成前。

9. H、I、J、K地层缺失。

10.地层O先形成,断层M后形成。

11.内力作用表现为:褶皱、断层、地壳的升降运动(任答两点即可);外力作用表现为:沉积地层、P层受侵蚀变薄、部分地层受侵蚀而缺失(任答两点即可)