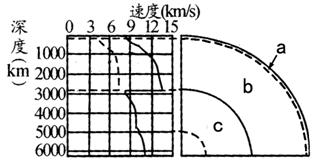

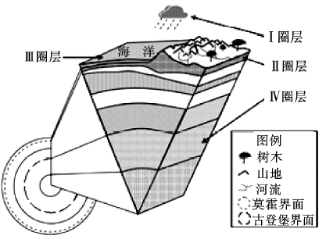

2019年6月17日,四川省南部宜宾市的长宁县发生6.0级地震,震源深度为16千米。下图为“地球图层结构示意图”。据此完成下面小题。

1 . 地震发生以后,建筑物并不会马上倒塌,一般都要间隔约 12秒,这就是地震救援领域所说的“黄金12秒”。据此推断“黄金12秒”确定的依据是( )

A . 建筑物的抗震系数 B . 横波和纵波传播速度的差异

C . 横波和纵波的传播介质差异 D . 人体对紧急事件的生理反应能力

2 . 此次地震的震源最可能位于( )

A . 莫霍界面以下 B . 古登堡界面以下 C . Ⅱ圈层 D . Ⅰ圈层

答案

1 . B

2 . C

【分析】

1. 地震波中横波表现为左右摇晃,纵波表现为上下跳动,一般认为横波的水平晃动力是造成建筑物破坏及人员大量伤亡的主要原因。纵波的传播速度快于横波,地震发生以后,纵波先传到地面,约 12 秒后横波到达,因此地震发生以后,建筑物并不会马上倒塌,一般都要间隔约 12 秒,这就是地震救援领域所说的 “ 黄金 12 秒 ” 。 B 正确。不同建筑物的抗震系数是不同的;横波和纵波的传播介质是不固定的,不断变化的;人体对紧急事件的生理反应能力也是不相同的, ACD 错误。故选 B 。

2. 莫霍面为地壳和地幔的分界面,古登堡面为地幔与地核的分界面。整个地壳平均厚度约 17 千米,其中大陆地壳厚度较大,平均约为 39-41 千米。高山、高原地区地壳更厚,最高可达 70 千米;平原、盆地地壳相对较薄。大洋地壳则远比大陆地壳薄,厚度只有几千米。由材料可知,此次地震发生在陆地,震源深度为 16 千米。因此此次地震震源应位于莫霍面以上的地壳, A . B 错误。图中 Ⅱ 圈层为地壳, Ⅳ 圈层为地核的外核, C 正确、 D 错误。故选 C 。

【点睛】

一般认为横波的水平晃动力是造成建筑物破坏及人员大量伤亡的主要原因。莫霍面为地壳和地幔的分界面,古登堡面为地幔与地核的分界面。